絵本収納はかごを活用 | 100均アイテムを使った我が家の実例

- 絵本がいつも床に積みっぱなし

- 本棚の中がぐちゃぐちゃ

子どもの絵本の片付けでこんな悩みを持ったことはありませんか?

我が家もカラーボックスのひとつのスペースを本棚にしているんですが、そこにしまわれずに床に積みっぱなし・置きっぱなしのこともしばしば。

よくよく見てみると、どうやら絵本を本棚に立てるのが大変らしく、絵本が棚の中や床に積まれるようになったことがわかりました。

そこで我が家で取り入れたのが、絵本のカゴ収納。

図書館でのしまい方を参考にしました

子どもにとってしまいやすい仕組みだったようで、絵本をひとりで片付けてくれるようになりました。

今回はそんな我が家の絵本収納で使っているカゴや、息子が実際に片付けている様子を動画付きで紹介していきます。![]()

子どもができる仕組み作りの参考になればうれしいです◎

かご収納で絵本の片づけをラクに

絵本を棚に立ててしまうときは、

- 倒れた絵本を支えながらしまう

- 絵本が広がらないようにしながらしまう

このような難しさがあると感じました。

絵本を棚収納からカゴ収納に変えたことで、

- 本を上から差し込みやすい

- しまうときに本が広がらない

このようなメリットが生まれました。

上の方にすき間ができると倒れた本を支える必要がなくなります。

また上から絵本を差し込むことで、自然と閉じた状態で片付けることができるようになりました。

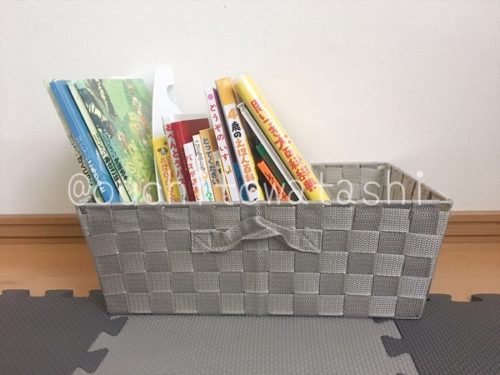

我が家で使っているカゴは、このような浅型のタイプ。

浅型のタイプだと背表紙が見えるので、絵本を探すときも便利です。

またプラスチックではなくこのようなバスケットだと絵本が滑りづらいので、倒れにくいのもメリットです。

参考にしたのは「えほん図書館」

参考にしたのは、札幌市にある「えほん図書館」の絵本収納です。

えほん図書館/札幌市の図書館

「えほん図書館」では棚に立てた絵本のほかに、浅い木箱に絵本がしまわれていました。

それは、5歳の息子だけでなく、未就園児の子でもスムーズに片付けられる仕組みでした。

スムーズにしまえてた息子を見て、我が家でも取り入れようと思った収納です。

我が家の絵本の片づけ(動画あり)

実際に我が家に取り入れてみると、息子が自分から絵本を片付けてくれるように!

やっぱり本棚に立ててしまうのは難しくてたいへんだったんだな、と改めて感じました。

おもちゃの片付けと一緒に絵本も片付けてくれるようになったので、片付けのサポートが減ってちょっとだけ楽になったのも嬉しいポイントです。

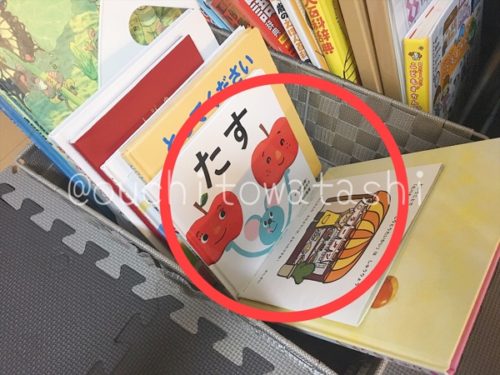

この動画は息子が絵本を片付けているときの様子です。

音声なし・3倍速でお送りしています。

これはカゴ収納に変えてから約1か月後の様子です。

ちなみに片付けのゴールを【床に絵本を置きっぱなしにしないでカゴにしまう】にしているので、絵本は順不同、多少ピシッとしていなくてもオッケーにしています。

絵本が床に積まれていた頃と比べて、スムーズに片付けられるようになりました^^

しかも本を平積みしていたときは上の方にある絵本ばかり読んでいたのですが、カゴに収納するようになってからいろいろな絵本を読むようになったのも大きなメリットです。

おわりに

今回は、子どもが絵本をラクに片付けられる、カゴ収納についてお話しました。

これまでは「絵本は棚に立てるもの」という思い込みがあったので、息子にとって片付けづらくなっていた我が家の収納。

けれどえほん図書館でのしまい方を見て「絵本をしまうのは棚じゃなくてもいいんだ」と気付くことができました。

片付けやすい仕組みを作るときに大事なのは、

- これまでの方法やイメージにこだわらないこと

- 片付けに正解や不正解はないということ

だと改めて実感しました。

ぜひ大人の負担も減らせる、片付けの仕組みを見つけてみてください◎