ニトリのカラーボックスで作る小学生の教科書収納の仕組み

息子が小学校に入学すると持ち物が一気に増えて、モノの収納・管理が大変になりました。

幼稚園の頃はお弁当と連絡帳を持たせればOKでしたが、教科書やノートが増え、毎日時間割通りそろえるのもちょっとした重労働に。

低学年は親のチェックも必要だけど、ひとりで用意できるようになったらいいな

そう思って取り入れたのが、ニトリのカラーボックスで作る、小学生がひとりで明日の用意ができるスペースです。

この記事ではニトリのカラーボックスで作る小学校低学年の教科書収納を紹介します。

入学後から少しずつととのえていって、小2の今でも活用している収納の仕組みです。

子どもが使いやすいように工夫したポイントやコツも紹介しているので、ぜひ読んでみてください。

目指したのは「子どもがひとりで準備できる収納」

教科書収納でいちばん重視したのが、子どもがひとりで明日の用意をできるようになる仕組み作りです。

もちろん低学年のうちは親がチェックすることも多いのが当たり前。

それでも最終的には子どもがひとりで、忘れ物をしないように用意できることが目標だと思います。

そのために大切なのは、子ども自身が用意しやすいと思える収納の仕組み。

我が家のようにリビングに教科書を収納していると、つい親が主体になって収納をととのえてしまいがちです。

使いやすい収納は親子でも違うので、子どもにとって使いやすい方法を見つけるのが大切です。

低学年が使いやすい教科書収納の仕組み

ここでは実際に我が家が取り入れている収納の仕組み、

を紹介します。

ここで使用しているのは2段のカラーボックスです(棚板を追加しています)。

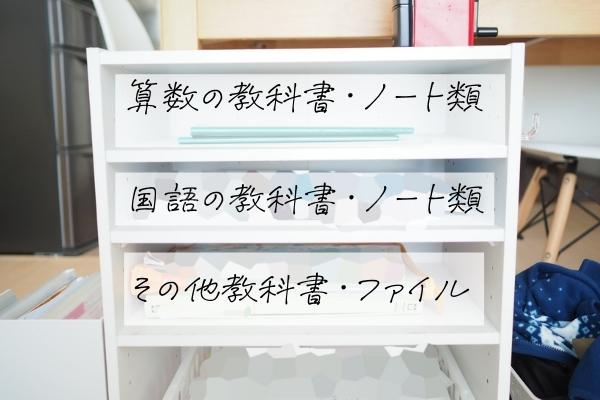

教科書は横置き収納

我が家の教科書収納は横置きです。

棚板を追加して科目ごとに段を分けています。

1教科1段にすることで、「段がカラになる=教科書もノートもランドセルに入っている」と目で見てわかりやすく忘れ物防止にもつながります。

2年生になった今は、ドリル用ノートや漢字練習帳など、持って行かないものも収納しています

可視化すると親がチェックするときも「棚がカラになってるからOK!」とチェックしやすくなるのでおすすめです。

小学校低学年のうちは、国語・算数以外の科目はスペースはいらないかな?と感じています。

生活科・音楽・道徳は教科書を学校に置いています

3段目には図工の教科書と、こまごましたものを入れるファスナーファイルを収納。

休み時間に折ったおり紙や、交流会などでもらったお手紙などを入れています。

小学校低学年の教科書収納は科目ごとにざっくりわけると、準備も片付けも可視化しやすくなるのでおすすめです。

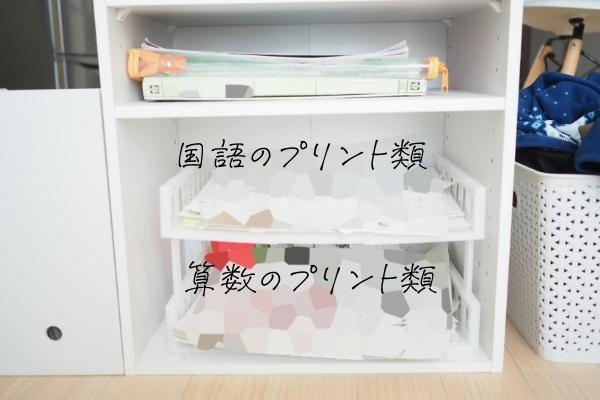

プリントはダイソーA4ラックでざっくり収納

下の段にはダイソーのジョイントラックを使って、プリントをざっくり収納できるようにしています。

小学生になると、漢字の小テストや九九の81マス計算など、プリントを持ち帰ることも多くなりました。

持ち帰る頻度が高くてこまめなファイリングは続かないと思い、小1のときからこのざっくり置くだけの収納を活用しています。

ダイソーのA4横型のジョイントラックは、付属のジョイントパーツを付けることで高さをつけることができます。

長いジョイントパーツを使っていて、全体の高さが約20センチ。

カラボの下の段は高さが約27.5センチなので、すっきり収めることができました。

ざっくり収納にすることで片付けのハードルが下がり、ランドセルにプリントが溜まりがち、というのも防止できていると感じています。

小3になったらカラボを増設予定

3年生になったら教科書が増えるので、同じカラーボックスを追加しようと考えています。

3年生からの教科書収納も「今みたいなのがいい」とのことだったので、来年度もこの横置き収納の予定です◎

ニトリのカラーボックスは手軽に増設することができるので、おもちゃ収納や幼稚園の身支度ロッカーなどさまざまな場面で活用してきました。

成長にあわせて使い方を変えられるので、カラボの活用はおすすめです♪

おわりに

子どもが使いやすい仕組みにすることで、親の負担もグッと減らすことができます。

子どもの自立・親の負担軽減を目指した収納の仕組みをぜひ考えてみてください^^