ランドセルは床置き | 散らからないための配置の仕組み3つ

息子の小学校入学の年である2020年。

入学当初からイレギュラーなことばかりの年でした。

小学校に入学して即休校。そして6月からの分散登校。

分散登校が始まってすぐに「どうにかせねば」と思ったのが、ランドセル、床に置きっぱなし問題。

本当は教科書が入っている棚の上に置いてほしいと思っていたんですが、分散登校で不規則な時間割だからこその大変さもあり、ランドセル問題は一時保留になっていました。

結局は床に置くことになりましたが、試行錯誤を重ねてうまく回るようになりました。

この記事では、我が家のランドセルの配置と、続けやすい仕組み作りのポイントを紹介します。

同じ小学生持ちママの参考になればうれしいです◎

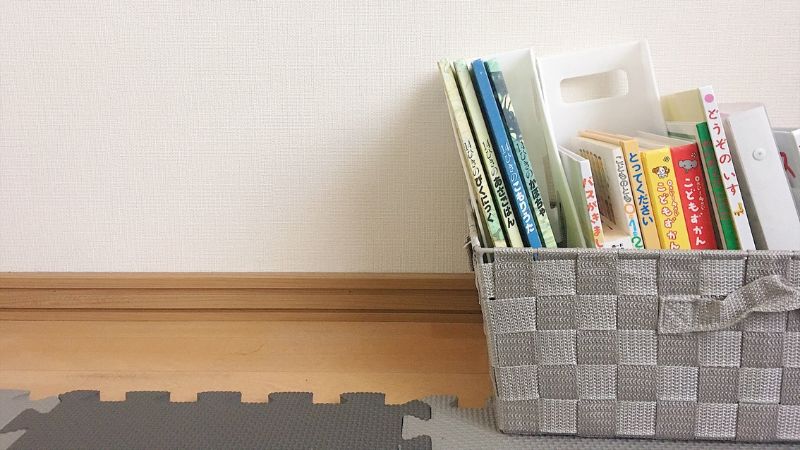

床置きランドセルは「箱にくっつけて置く」

我が家の床置きランドセル。

置くときの約束はイスの下の箱にくっつけて置くこと。

入学当初はカラーボックスの上に置かれていたランドセル。

それでも重いランドセルを棚の上に上げ下げするのは大変そうでした。

さらに分散登校中は、日によって、

家庭学習→登校→家庭学習

というスケジュールで、ランドセルの上げ下ろし・出し入れも多いスケジュール。

それでも

- 邪魔になるところに置かれるのは避けたい

- 放置ではなく配置にしたい

- 片づけの習慣はつけたい

そう思って設定した約束が「イスの下の箱にくっつけて置くこと」でした。

これが息子にはあっていたようで、床置きでも散らからずに済んでいます◎

では実際に子どもが片づけしやすくなる収納の仕組み作りのポイントを紹介します。

床置きランドセルが散らからない仕組み

ここではランドセルが散らからない仕組み、

を紹介します。

【具体的な片づけ方の設定】子どもに伝わる言葉えらび

1つ目のポイントは、具体的な片づけ方の設定。

片づけを指示するときに言いがちな、

- ちゃんと片づけて

- キレイにして

みたいな指示はあいまいでは伝わりづらい表現です。

子どもが片づけやすい仕組みを作るなら、誰でも同じ状態を想像できるくらい具体的な表現にするのがポイント◎

我が家のランドセルの場合は「箱にくっつけて置く」です

これがあいまいな表現だと、

- 邪魔にならないところに置いて(邪魔にならないところってどこ?)

- 床をスッキリさせて(スッキリってどんな状態?)

こんな風に伝わらなかったと思います。

親子で片づけ方を決めるときは、具体的で表現を使って伝えるのがおすすめです。

【子どもにとって片づけやすい方法】親子でも違う片づけ方

2つ目のポイントは、子どもが片づけやすい方法にすること。

我が家のように子どもの学用品をリビングに収納している場合、親が収納の仕組みを整えることが多いと思います。

けれど親子でも片づけやすい方法は違ってくるので、親が考えた収納で子どもが片づけられるとは限らないのです。

我が家でわかりやすいのが文具収納。

私は【立てて】収納するのがわかりやすいんですが、息子は【横置き】収納の方が片づけやすいみたいです^^

子どもが片づけやすい収納にしたことで、家庭学習後にえんぴつ類が出しっぱなしになることがグッと減りました◎

今回のランドセルも、本当は棚の上に配置する方が床がスッキリして好きなんですが、そこは子どもの片づけやすさを優先。

親がガミガミ言うよりも、子どもがやりやすい方法で整えることで、長い目で見たときに片づけが続けられやすくなると感じています。

【続けやすい配置】小さなスペースで完結

3つ目のポイントは、続けやすい配置。

片づけは一時的にキレイにするだけではなく、片づけた後の状態をキープすることも大切です。

そのために我が家で取り入れているのが【使う場所としまう場所が近くなるような配置】。

使う場所としまう場所が近いと片づけのめんどくささを減らすことができます◎

ランドセルの配置に関しては、

- 使う場所=明日の用意をする場所

- しまう場所=ランドセルを配置する場所

という感じ。

実際の我が家のリビングがこちら。

- ランドセルを置く場所

- 学用品をしまっている場所

- 明日の用意をする場所

この3つの場所が近いので、片づけがスムーズなのかなと思います。

学校の用意は毎日のことなので、続けやすい配置で負担を減らしていきましょう◎

おわりに

ランドセルのような大きさがあるものの収納・配置は難しいですよね。

親子で負担にならない収納・配置場所や、片づけ方を考えてみるのがおすすめです。

ぜひ親子で「どんな風に片づけたらうまくいくかな」という部分から考えてみてください◎