ランドセルは床置き | 散らからないための配置の仕組み3つ

息子が小学校に入学した2020年。

- 入学式から一週間後に2か月の休校

- 6月からは分散登校

分散登校が始まってすぐに手をつけたのが、ランドセルの置きっぱなし問題。

理想は、教科書を入れている棚の上に片づけること。

しかし分散登校ならではの大変さもあり、置きっぱなし問題は保留に…。

試行錯誤を重ねた結果、床に置いたランドセルでも、散らかることなく過ごせるようになりました。

今回は、

- 我が家のランドセルの配置

- 続けやすい仕組み作りのポイント

を紹介します。

同じ小学生ママの参考になればうれしいです◎

床置きランドセルは「箱にくっつけて置く」

我が家の床置きランドセル。

たったひとつの約束を作って、散らからないようにしています。

その約束は、イスの下の箱にくっつけて置くこと。

入学当初はカラーボックスの上に置かれていたランドセル。

さらに分散登校は、日によって、

- 家庭学習

- 登校

- 家庭学習

というスケジュールで、ランドセルの上げ下ろしが多い日もあります。

それでも

- 邪魔になるところに置かれたくない

- 放置ではなく配置にしたい

- 片づけの習慣はつけたい

そう思って設定した約束が「イスの下の箱にくっつけて置くこと」でした。

これが息子にはあっていたようで、床置きでも散らからずに済んでいます◎

実際に子どもが片づけしやすくなる収納の仕組み作りのポイントを紹介します。

床置きランドセルが散らからない仕組み

ここでは床置きのランドセルが散らからない仕組みを紹介します。

【片づけ方を具体的にする】子どもに伝わる言葉えらび

1つ目のポイントは、

「誰でも同じ状態を想像できるくらい、具体的な表現」にすること。

あいまいな表現だと、

- 邪魔にならないところに置いて(邪魔にならないところってどこ?)

- 床をスッキリさせて(スッキリってどんな状態?)

伝わらない指示になってしまいます。

我が家の「ランドセルは箱にくっつけて置く」は、

感覚ではない、目で見てわかる状態を表現しています。

片づけ方を決めるときは、具体的な表現をするのがおすすめです。

【子どもが片づけやすい方法にする】親のやり方が正しいとは限らない

2つ目のポイントは、子どもが片づけやすい方法にすること。

なぜかというと、

一緒に暮らしている親子でも、片づけやすい方法が同じとは限らないからです。

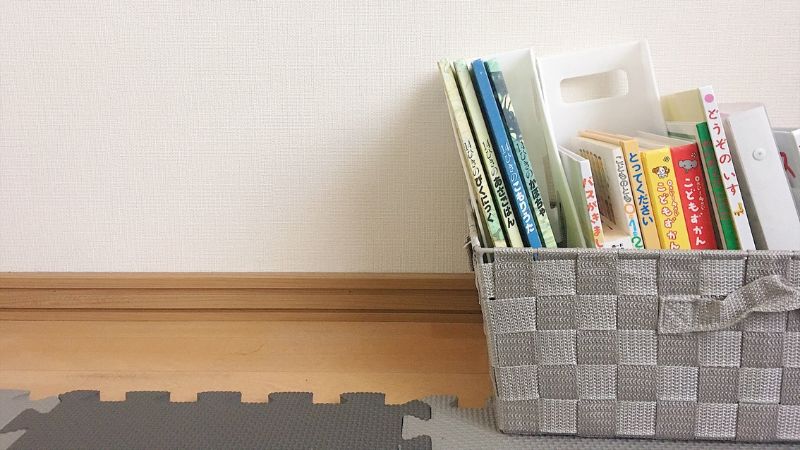

例えば、我が家の文具収納。

- 私は「立てる」収納がわかりやすい

- 息子は「置く」収納が片づけやすい

このような違いがあります。

親が考えた収納で、子どもが片づけられるとは限りません。

ランドセルも棚の上に置くのが理想ですが、子どもの片づけやすさを優先。

「箱にくっつけて置く」ことで、床置きでも通路をふさがないので、問題はないかなと思っています。

子どもがやりやすい方法で整えることで、長い目で見たときに片づけが続けやすくなると感じています。

【続けやすい配置にする】小さなスペースで完結

3つ目のポイントは、続けやすい配置にすること。

片づけは一時的にキレイにするだけではなく、キレイな状態をキープすることも大切です。

我が家で取り入れているのが、明日の用意をするスペースをコンパクトにまとめること。

具体的には

- ランドセルを置く場所

- 学用品をしまっている場所

- 明日の用意をする場所

この3つの場所を近づけて、明日の用意も片づけもスムーズになるようにしています。

我が家のリビング

小さなスペースで完結することで、片づけのめんどくささを減らすことができます。

学校の用意は毎日のことなので、続けやすい配置で負担を減らしていきましょう◎

おわりに

ランドセルのような大きさがあるものの収納・配置はなかなか難しいもの。

親の希望も踏まえつつ、子どもが続けやすい方法を考えてみるのがおすすめです。

ぜひ親子で「どんな風に片づけたらうまくいくかな」ということから考えてみてください◎

関連記事