捨てるからはじめない片づけ | 必要な物を選ぶ整理5ステップ

物を減らしたいと思っていても「なかなか手放せない」「何から捨てればいいかわからない」と行き詰ってしまった経験はありませんか。

「捨てられない」は片づけに立ちはだかる壁のひとつですよね。

古い物や壊れている物はすぐに捨てられますが、

- まだ使える物

- これから使うかもしれない物

- 捨てたらもったいない物

などは捨てるのをためらってしまいます。

物を減らしたいのに捨てられない。

そんなときに大切にしたいのが、片づけは暮らしにとって大切な物・必要な物を選ぶという考え方です。

この記事では「選ぶ」に注目した、物を整理する5ステップを紹介します。

物を捨てるだけに目を向けない、暮らしの最適化につながる整理を知っていただけたらうれしいです。

片づけの本質は「暮らしに必要な物を選ぶ」

片づけをしようと思ったとき、何を捨てるかを考えることからはじめる方も多いと思います。

けれど、片づけで大事なのは捨てる物を選ぶのではなく、これからの暮らしに大切な物を選ぶことです。

捨てる物を探そうとしても、

- また使えるから捨てられない

- 高かったから捨てられない

- なんとなく捨てられない

など、物の状態によっては「捨てられない」という選択が生まれてしまいます。

私もこれまでは捨てる物を探していたんですが、「まだ使えるから取っておこうかな」と思えるような物が多く、捨てる難しさを感じました。

本当に必要な物は、状態がいい物ではなく、自分自身の暮らしに大切な物。

「暮らしにとって大切な物」ということに注目したら、

- まだ使えるけれど使いにくい物

- もう何年も使っていない物

- 何となく保管していた物

などは手放してもいいかなと思えるようになり、片づけが進みました。

捨てる物をさがしてもなかなかうまくいかないときは、暮らしに大切な物を選ぶことに目を向けることがおすすめです。

必要な物を選ぶ整理5ステップ

ここでは必要な物を選ぶ整理のステップ、

を解説します。

1:どんな暮らしがしたいかを考える

1つ目のステップは、「自分にとっての最適な暮らし」を明確にすることです。

- どんな暮らし方をしたいか

- 大切にしていることは何か

- 好きなこと・ものは何か

このような暮らしの中で大切にしたいもの・ことがハッキリすると、暮らしに必要な物を選べるようになります。

「まだ使えるから」と思って手放せないとき、それは「どんな暮らしが自分にとって最適なのか」があいまいなときです。

ここがあいまいだと、

- まだ使えるから

- 高かったから

- いただきものだから

など、物の状態に目を向けがちになってしまいます。

本当に大事なのは物の状態ではなく、自分自身の暮らしに目を向けること。

「自分にとっての最適な暮らし」を明確にすることで、

- 暮らしをラクにしてくれる物

- 時間の有効活用につながる物

- 持っていると幸せな気分になれる物

など、自分自身の暮らしに必要な物を選ぶことができるようになります。

まずは物を手放すことではなく、「どんな暮らしが最適なのか」を考えることからはじめてみてください。

2:収納スペースから物を全部出す

2つ目のステップは、物を全部出すことです。

「自分にとっての最適な暮らし」がハッキリしたら、実際に物の整理に入っていきます。

ポイントなのが、「物を全部出す」という部分。

次のステップである「分ける」にもつながるポイントです。

物を全部出すことで、

- 自分がどのくらいの量を持っているか

- どんな種類の物があるか

- 収納スペースのサイズはどのくらいか

など発見がいっぱいあります。

ちなみに私は、ボールペンやリップクリームが何本も出てきてビックリしました…笑

最初から広いスペースの物を全部出すと大変なので、まずは、

- 引き出し1段分から

- 収納ケース1つ分から

- スペースの1角分から

など、小さな範囲からはじめるのがおすすめです。

このあとの「分ける」ステップのために、思い切って物を全部出していきましょう。

3:物をカテゴリで分ける

3ステップ目は、物をカテゴリごとに分けることです。

いきなり「いる・いらない」の2択で分けてしまうと、「なんとなく必要っぽい気がする」と片づけが進まない原因に。

そこでおすすめなのが、感情に左右されないカテゴリで物を分けることです。

たとえば、

- 靴箱→誰の靴か、人別に分ける

- クローゼット→服を色別に分ける

- 食器棚→食器を大きさ別に分ける

など感情が入らないカテゴリで分けていきます。

いる・いらないで分けるよりハードルが低く感じませんか?^^

私がワークスペースを片づけたときは、

- 文具類

- 化粧品類

- 書類・資料

- 家計簿・手帳類

- 明らかに不要な物

という物の種類ごとに分類。

種類ごとに分けると、「ボールペンってこんなにいらなよね?」など、物の量が多かったんだなと改めて実感しました。

いる・いらないで分けることは難しいですが、まずは感情ではなく、パッと分けられるカテゴリを見つけてみてください。

4:「いる・いらない」ではなく4つに分ける

4つ目のステップは、カテゴリ分けした物を4つに分けることです。

カテゴリごとに物を分けたら、

- 残す物を選ぶ

- それ以外の物を手放す

という段階に入っていきます。

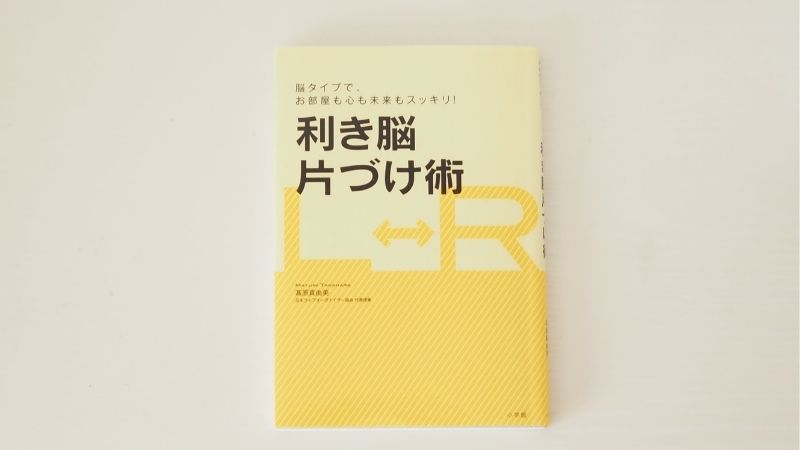

「いる・いらない」の2つに分けるのは難しいので、ここでは2つの要素を掛け合わせて4つに分けていきます。

要素にはいろいろありますが、たとえば【使用頻度】と【機能性】の2つを掛け合わせてみると、

このように4つに分けることができます。

私の場合は、

- 必要だし、ここで使う

- 必要だけど、ここでは使わない(別の場所で保管)

- 必要ないから、すぐに手放す

というような分け方に。

4つに分けたことで、「何となく置いておく物」がグッと減らせました。

今回は、使用頻度として「よく使う・あまり使わない」、機能性として「使いやすい・使いにくい」という言葉を使いました。

そのほかにも「好き・きらい」という感情で分けたり、「平日使う・休日使う」という使う場面で分けることもできます。

物を選ぶ準備として、物を分けやすくする要素を考えてみてください◎

5:これからの暮らしで使いたい物を選ぶ

5ステップ目は、「自分にとっての最適な暮らし」に必要な物・大切な物を選ぶことです。

捨てる物を探すのではなく、暮らしに必要な物・大切な物を選ぶ。

これが無理なく物を手放すポイントであり、暮らしの最適化につながる片づけの本質にもなります。

私の場合、分けてみることでいろいろな発見がありました。

ペンがいっぱい、リップがいっぱい。存在を忘れてる物すらありました。

物は多ければ便利だと思い込んでいましたが、自分にとっての最適な暮らしがハッキリしたことで「こんなに必要ないな」とも思えるように。

最初から手放すことを考えていたら「まだ必要そうだから」となかなか手放せなかったと思います。

ステップごとに進めることで、「物を減らさなきゃ」という気持ちではなく、「これはもう必要ないな」という気持ちで物をムリなく手放すことができました。

物を手放すことはなかなか難しいことですが、必要な物・大切な物を選ぶという気持ちで進めて、暮らしの最適化を目指してみてください。

おわりに

物を減らしたいと思っても、捨てることはなかなか難しいこと。

そんなときは「自分にとっての最適な暮らし」を考えて必要な物を選ぶことに目を向けてみてください。

選ぶことに目を向けて、大切な物に囲まれた暮らしを作っていきましょう♪

\暮らしを整える片づけ本/

「思考の整理から始める片づけ」ライフオーガナイズをくわしく知れます◎

収納・配置の仕組みで暮らし整える1冊◎

センスに頼らない空間づくりを目指せます◎