3つのいいこと日記の効果や書き方 | 実際に書いていることも公開

毎日、家事育児を頑張っているママへ。

寝る前に

- 今日も何もできなかった

- 今日も子どもにイライラしてしまった

と思うことはありませんか?

私も出産直後からワンオペ家事育児が当たり前の日々。

気持ちがすさむ日も多くありました

そんな私の心を回復させてくれたのが3つのいいこと日記(3 good things)でした。

これは寝る前にその日あった良いことを3つ書くという簡単なものですが、心に大きなプラスをもたらす習慣です。

私も3つのいいことを毎日積み重ねていくことで

- 気持ちがふっと軽くなったり

- ネガティブな状態からフラットに切り替えられるようになったり

- 考え方や視点が広がったり

自分自身がラクになってくのを感じました。

この記事では毎日頑張っているママにこそ取り入れてもらいたい、3つのいいこと日記の効果や書き方を紹介します。

1日5分の小さなことですが、ママと子どもの笑顔につながるのでおすすめです◎

3つのいいこと日記は幸せ度が上がる習慣

3つのよいこと日記は、ポジティブ心理学で提唱されている

寝る前にその日あった良いことを3つ書き、 どうしてそれが良かったのかを振り返る

という習慣です。

ポジティブ心理学の第一人者、セリグマン博士が約60人に行った実験によると、「毎日寝る前に、その日にあった「よいこと」を3つ書き出し、これを一週間続ける」ことで、

- うつスコアが減少した

- うつスコアの減少は6か月後まで続いた

- 幸福度スコアが上がった

- 幸福度スコアは日を追って増え続けた

という結果が出ました。

参考 悲観症克服:就寝前の「3つのよいこと」メモ習慣 | プレジデントオンライン

たったこれだけの習慣で幸福度が上がるのにはビックリ!

私自身も3つのいいことを記録するようになって、

- 気持ちが軽くなったり

- ネガティブからの切り替えがスムーズになったり

- 考え方や視点が広がったり

プラスの効果を感じています。

いいこと日記に実際に書いていること

「3つのいいこと日記」で書くことは、

- 嬉しかったこと

- 頑張ったこと

- うまくいったこと

- 誰かへの感謝

などが挙げられます。

けれど余裕がなかった当時の私が書いていたことは本当に些細なことでした。

たとえば、

- 一度も赤信号に引っかからなかった

- 仕事がスムーズに進んだ

- 作った料理が今まででいちばん美味しかった

- 同僚からお菓子をもらった

このように本当に身近なできごとを書いていました。

私がいちばんすさんでいた息子イヤイヤ期のときは、

- ごはんを全部食べてくれた

- 生きていてくれて感謝!

みたいな日が続きました(しかも2つしかない…)。

だけど、本当にささやかなことでも続けて記録してみると、思い出となった今では

あの頃も悪くなかったな

と思えるようになったのです。

3つのいいこと日記は、まずは小さなことから、3つじゃなくてもいいから、少しずついいことを見つけて書き留める習慣をつけるのがオススメです。

いいこと日記で感じた効果

ここではいいこと日記で感じた効果、

を紹介します。

「今ここにあるもの」に目を向けやすくなる

私がいちばん大きく感じた効果は「今ここにあるもの」に目を向けられるようになったことでした。

何気なく毎日を過ごしていると無意識のうちに

- 自分には○○がない

- 今日も○○ができなかった

など「ないもの」に目を向けてしまいがちになっていました。

特に疲れているときは、マイナス思考のループに陥りがちですよね

けれど3つのいいことを書こうと思ったときには意識して「今ここにあるもの」に目をむけることが必要になってきます。

なので3つのよいこと日記を続けると、「よかったこと」「今あるもの」に目を向ける習慣がつきやすくなるのです。

次第に、

- 今日もおいしいごはんを食べられた

- 今日も子どもが笑っている

- 家事は進まなかったけれどちょっと休めた

など周りから見れば小さなことかもしれませんが、「今ここにあるもの」に幸せを感じやすくなりました。

私も息子が0歳の頃、ワンオペ家事育児にいっぱいいっぱいだったときは、

- 赤ちゃんがいるから好きなことが何もできない

- 夫は協力してくれない

など「ないもの」ばかりに目を向けてモヤモヤ・イライラを抱えていました。

それでもその日あったことを意識して振り返ってみると、

- 子どもの成長を感じられたり

- コンビニスイーツが美味しかったり

- ママ友からステキな情報を教えてもらったり

「今日はこんないいことがあったな」と「今ここにあるもの」にシフトしやすくなったのです。

3つのいいこと日記には

- 「ないもの」よりも「あるもの」

- 「できなかったこと」よりも「できたこと」

- 「失ったもの」よりも「手元にあるもの」

このような「今ここにあるもの」に目を向けやすくなるという効果があります。

物事の別の面を見られるようになる

物事の別の面を見られるようになったことも3つのいいこと日記の効果です。

私たちがマイナスの思考になってしまうときは、どうしても「悪いできごとが起こった」と思いがち。

しかし、うつ病の認知療法の創始者として知られるアーロン・ベックの理論によると、

「悪い出来事が直接マイナスの思考を起こす」のではなく、「出来事のマイナス面に注目してしまうことでマイナスの思考が起こる」

らしいのです。

これはプラスの思考もマイナスの思考も、できごとそのものではなく「それをどう感じるか」によって変わってくるという理論。

たとえば、子どもがテーブルのコップを倒して牛乳をこぼしてしまったとします。

イライラしていた頃の私はすぐ、

なんでこぼすの!?

とマイナス思考になっていました。

けれど別の面から見たら、

- テーブルの上に手が届くようになったという成長

- これを機にしっかり掃除しようという動機

- コップの置き場所を変える必要があるという対策

このように考えることもできるのです。

掃除は大変で疲れるんですが「こういう見方もあるよね」と思えるようになったことは大きな収穫でした

もちろんマイナス感情の切り替えだけではなく「何気ないできごと」を「よいこと」としてもとらえやすくなります。

ある冬の日、雪が解け始めて道が歩きやすくなっていました。

「雪が解けて道が歩きやすかった」というただそれだけのことですが、そこから

- これから雪が解けたらもっと歩きやすくなるな

- あたたかい日が続いたら服を着こまなくてもよくなるかも♪

- 雪が解けてあたたかい日が続いたらたくさん外で遊べる!

たくさんのよいことを考えることもできるのです。

できごとは、自分次第でプラスにもマイナスにも変えることができます。

すぐにハッピーなできごとにするのは難しいけれど「まあいっか」と思えればオッケーにしておきます笑

周りに幸せが増えていく

3つのいいこと日記は、自分だけではなく周りにも幸せが増えていくというのも効果のひとつです。

幸せは自分だけではなく、周りにも伝わっていきます。

これは幸せの波及効果と言われているもの。

ハーバード大学の調査によると、1人が幸せだと、

- 「日常的に接している家族や友達」の幸福度が平均して15%上昇

- 「友だちの友だち」の幸福度が平均して10%上昇

- 「友だちの友だちの友だち」の幸福度が平均して6%上昇

するという結果が出ています。

ポジティブな空気は伝染すると言われますが、これは研究に基づいた理論だと言えるんですね

確かに、私の気持ちやテンションは子どもにも伝染しやすい気がします。

私がせかせか忙しそうにしているときほど子どももぐずりやすく、私がゆったりまったりしているときにはひとりでご機嫌で遊んでいたように思います。

自分の子どもとは言え、他人である子どもの機嫌を変えるのは難しいです。

だからこそ、まずはママ自身が幸せだと感じられる時間を作るのが大切だと改めて思います。

3つのよいこと日記は寝る前の5分で手軽に続けやすいので、ママが幸せだと感じる時間を増やすためにもオススメしたい習慣です。

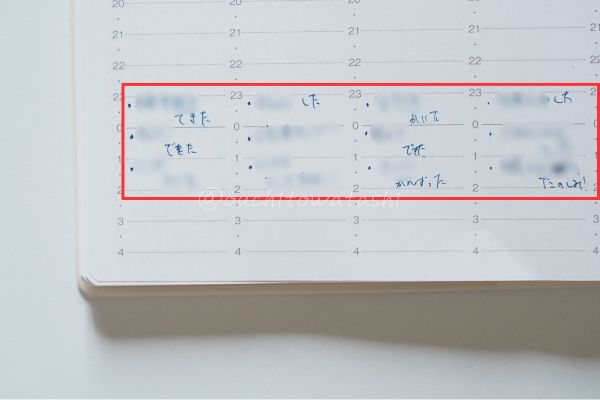

3つのよいこと日記は手帳で習慣化する

私は3つのよいこと日記を手帳に書いています。

バーチカルページの、予定を書かない時間帯を活用。

新しいノートを買う必要もありませんし、「毎日寝る前に、この欄に書く」と決めておけば習慣化もしやすくなります。

お手元にノートや手帳がある方は、さっそく今日から3つのいいこと日記をつけてみてください◎

おわりに

なんとなく過ごしていると、いつの間にか通り過ぎていく毎日。

「3つのいいこと」を記録してみると、「今ここにある幸せ」はたくさんあると感じられるようになります。

有名な歌詞に「幸せは歩いてこない」とあるように、幸福度を高めるためには、幸せは積極的に自分から動いて見つけるのが大切だと改めて感じました。

何気ない毎日の中で、幸せを一緒に見つけていきましょう♪