毎日の片づけ・家事がラクになる収納の仕組み5つ

片づけられない原因のひとつが収納の仕組みが整っていないこと。

努力や気合で頑張っても片づけがうまくいかなかったんですが、収納の仕組みを整えることで片づけがラクになりました◎

そして収納の仕組みは片づけだけではなく、毎日のスムーズな家事にもつながったのです。

この記事では毎日の片づけや家事がラクになる収納の仕組みづくりのコツを紹介します。

物のしまい方や収納スペースの使い方など、暮らしにあった収納を見つけるヒントになればうれしいです^^

収納は頑張りより仕組みが大事

「物をしまうこと=頑張ること」だと思っていた私の転機になったのが、ライフオーガナイズ講座で自分にあった収納を知れたことでした。

ライフオーガナイズ講座で体感したのは、【努力よりも、仕組みが大切】ということ。

自分が使いやすい収納の仕組みは、頑張らなくてもいい片づけや毎日のスムーズな家事につながります。

気合を入れなくても片づけることができるんだと感動!

「頑張って片づけること」に限界を感じたら収納の仕組みを見直してみるのもおすすめです◎

毎日の片づけ・家事がラクになる収納のコツ

ここでは毎日の片づけ・家事がラクになる収納のコツ、

を解説します。

物の定位置を決める

物は定位置を決めると迷わずに片づけられるようになります。

私はよく家事の動線を意識して収納の定位置を決めるんですが、こうすることで家事をしながらサッと片づけられるようになりました。

出しっぱなしになりがちなマイバッグも、買い物をしまった流れでサッと引き出しに◎

頑張らなくても片づく仕組みになりました。

迷うことなく片づけられる定位置をぜひ見つけてみてください^^

収納スペースの使い方を工夫する

物を出し入れしやすい収納スペースはスムーズな片づけにつながります。

我が家で多く取り入れているのが、出し入れしやすい高さを意識して収納すること。

いちばん出し入れしやすい高さなのが【目線から腰の高さ】である「収納のゴールデンゾーン」。

そのゴールデンゾーンによく使う物をしまうと、使い終わったあとにサッと片づけられるようになります。

我が家の食器棚はゴールデンゾーンによく使う食器を収納しています。

こうすることで食器洗いのあとの片づけをグッとラクにすることができるのです◎

収納の仕組みは片づけだけではなく家事の効率アップにもつながります。

物のしまい方を考える

物のしまい方はひとつではなく、しまい方を変えるだけでも片づけやすさはグッと変わります。

たとえば文房具類の収納だと、私の片づけやすい方法は立てる収納。

小学生の息子はケースに置く収納があっています。

このように同じカテゴリの物でもしまい方はいろいろあるので、ぜひ自分が片づけやすいしまい方をさがしてみてください◎

しまうステップを減らす

片づけまでのステップが多いとどうしてもめんどくさくなってしまいます。

たとえば棚の中にあるふた付きの箱に物をしまう場合、

- 箱を出す

- ふたを開ける

- 物をしまう

- ふたを閉める

- 箱をしまう

このような5ステップに。

ここからふたを取るだけでも、

- 箱を出す

- 物をしまう

- 箱をしまう

と2ステップ分、減らすことができます◎

片づけは毎日のことなので、ラクにできる方法を見つけていきましょう♪

自分にあった収納アイテムを見つける

片づけやすい方法も人それぞれですが、使いやすい収納グッズも人それぞれ変わってきます。

たとえば、

- 細かく仕切ってしまう or ざっくりしまう

- ラベルを箱に貼る or 中が見える箱にする

- 立てる or 置く or かける

このような片づけやすい収納方法によって違ってきます。

自分にあった片づけ方を知るヒントになるのが利き脳です。

利き脳は、利き手や利き足と同じように脳にも利き脳があり、右脳と左脳のどちらが優位かで片づけやすい収納も変わってくるというもの。

たとえば、

- 色や形の認識が得意な右脳タイプは、中身が見える収納が得意

- 文字の認識が得意な左脳タイプは、ラベリング収納が得意

このような違いがあります。

自分に合った収納の見つけるヒントになる利き脳をぜひチェックしてみてください◎

おわりに

毎日の片づけや家事に必要なのは。頑張りではなく収納の仕組みです。

自分や暮らしに合った収納の仕組みは、頑張らなくてもいいラクな片づけやラク家事につながります◎

ぜひ自分にとって使いやすい収納の仕組みをさがしてみてください^^

【 関連記事 】

\自分らしく最適に暮らす/

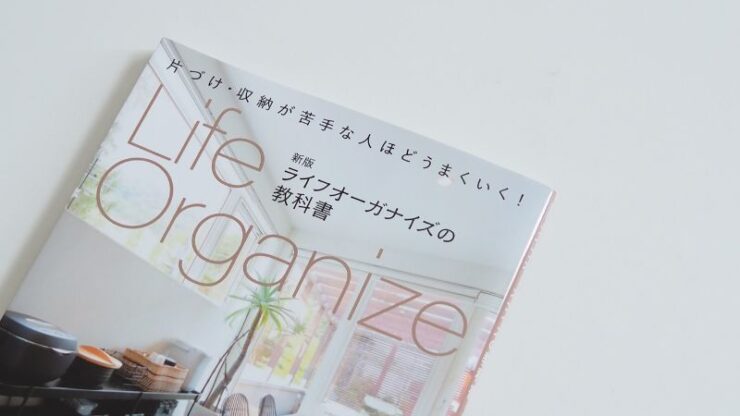

ライフオーガナイズは、自分のライフスタイルや価値観を大切にした暮らしを最適化する考え方です。

片づけで部屋をきれいにするだけではなく、自分にあったライフスタイルを整えて、家事や育児がスムーズに回る暮らしにつながります◎

「捨てるから始めない」ライフオーガナイズの片づけに触れられる1冊をぜひ手に取ってみてください。